La rápida irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la educación plantea interrogantes sobre cómo asegurar que su adopción sea ética, sostenible y potencie el desarrollo humano. Este artículo sostiene que la resiliencia generativa –un concepto fundamentado en hallazgos de la neurociencia, la epigenética y el entrenamiento de la compasión– es una condición previa imprescindible para lograr una integración de la IA que promueva competencias valiosas sin deshumanizar la experiencia educativa. En otras palabras, antes de desplegar plenamente la IA en contextos educativos, especialmente en entornos vulnerables de América Latina, debemos fortalecer en las personas la capacidad de adaptación creativa, la empatía y la autorregulación que caracterizan a la resiliencia generativa. A continuación, se define este concepto y se exploran sus fundamentos científicos recientes, para finalmente discutir cómo funge como barrera protectora y potenciadora de un uso transformador de la IA en educación.

Resiliencia generativa: concepto y fundamentos

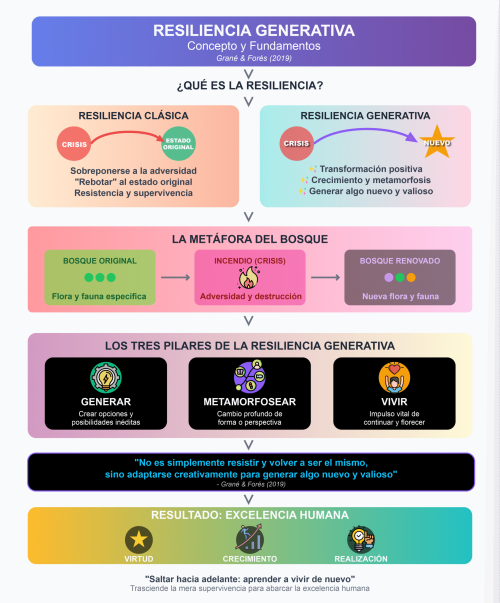

El término resiliencia alude clásicamente a la capacidad de sobreponerse a la adversidad y “rebotar” al estado original. Sin embargo, Grané y Forés (2019) proponen ir más allá de la visión estática de “resistencia” para concebir la resiliencia generativa como un proceso de transformación positiva. La resiliencia generativa implica crecimiento y metamorfosis: no es simplemente resistir y volver a ser el mismo, sino adaptarse creativamente para generar algo nuevo y valioso a partir de la crisis (Grané & Forés, 2019). Por ejemplo, estos autores ilustran el concepto con la recuperación de un ecosistema tras un incendio: el bosque renace con nueva flora y fauna, diferente a la anterior pero quizás más rica y resiliente. Del mismo modo, en las personas, la resiliencia generativa se manifiesta cuando, tras un evento adverso, se construye un proyecto de vida renovado, transformando la experiencia en crecimiento (Grané & Forés, 2019). En palabras de Grané y Forés, este tipo de resiliencia “hace referencia a la capacidad humana de vivir… consiste en promover la vida y generar la felicidad de las personas” (2019, p. 174). Lejos de limitarse a la “vuelta a la normalidad”, implica saltar hacia adelante: aprender a vivir de nuevo, desarrollar nuevas habilidades y cultivar la esperanza.

Tres pilares conceptuales destacan en la resiliencia generativa: generar, metamorfosear y vivir (Grané & Forés, 2019). “Generar” alude a la capacidad de crear opciones y posibilidades inéditas; “metamorfosear” denota ese cambio profundo de forma o perspectiva; y “vivir” enfatiza el impulso vital de continuar y florecer a pesar de la incertidumbre. Estos elementos conectan la resiliencia con la idea de generatividad: dar vida, expandir potencialidades y tejer nuevos significados. Así, la resiliencia generativa trasciende la mera supervivencia para abarcar la excelencia humana –virtud, crecimiento y realización– como señala la literatura reciente sobre mentalidad de crecimiento y hábitos deliberados para el cambio positivo (Grané & Forés, 2019).

Neurociencia, plasticidad cerebral y epigenética en la resiliencia

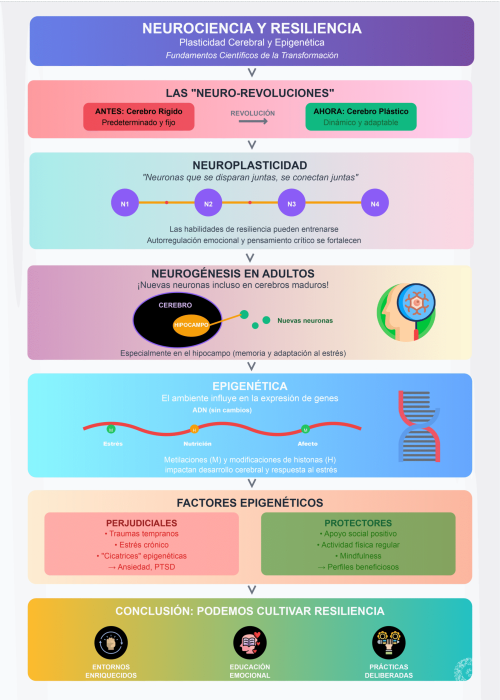

Los avances en neurociencia de las últimas décadas proporcionan un soporte empírico a este concepto de resiliencia transformadora. Varias “neuro-revoluciones” —en palabras de Grané y Forés (2019)— han refrendado que el cerebro humano es un órgano plástico, dinámico y capaz de reconfigurarse a lo largo de la vida. Uno de los hallazgos clave es la neuroplasticidad, la capacidad de las neuronas para formar nuevas conexiones y circuitos en respuesta a las experiencias. La máxima neurocientífica “neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas” refleja cómo los patrones de pensamiento y comportamiento repetidos moldean físicamente el cerebro. Esto significa que habilidades asociadas a la resiliencia –por ejemplo, la autorregulación emocional o el pensamiento crítico– pueden entrenarse y fortalecerse mediante la práctica y la experiencia, modificando las redes neuronales involucradas (Davidson & McEwen, 2012, citado en Grané & Forés, 2019). Igualmente relevante es la neurogénesis descubierta en adultos: incluso en cerebros maduros se generan neuronas nuevas, especialmente en el hipocampo, área crucial para la memoria y la adaptación al estrés. Estos descubrimientos desmontan la noción de un cerebro rígido y predeterminado, sugiriendo en cambio un órgano que aprende continuamente y se adapta, base biológica de la resiliencia.

A la par, la epigenética ha revelado mecanismos por los cuales el ambiente influye en la expresión génica sin alterar la secuencia de ADN. Experiencias de vida –desde el estrés crónico hasta la nutrición o el afecto recibido en la infancia– pueden activar o silenciar genes a través de marcas epigenéticas (metilaciones, modificaciones de histonas, etc.), impactando así el desarrollo cerebral y la respuesta al estrés (Smeeth et al., 2021). Estudios recientes enfatizan que estos cambios epigenéticos pueden ser tanto perjudiciales como beneficiosos según el contexto. Por un lado, traumas tempranos pueden dejar “cicatrices” epigenéticas que aumentan la vulnerabilidad a trastornos como la ansiedad o el PTSD. Por otro lado, factores protectores ambientales y conductuales también modulan favorablemente la epigenética: por ejemplo, se ha observado que el apoyo social positivo, la actividad física regular y las intervenciones basadas en mindfulness se asocian a perfiles epigenéticos beneficiosos que mitigan los efectos del estrés y promueven la resiliencia (Addissouky, El Sayed, & Wang, 2025). En suma, el cerebro no solo cambia con nuestras acciones, sino que incluso el nivel molecular de la expresión génica responde a nuestras interacciones con el entorno. Esta flexibilidad biológica respalda la idea de que es posible cultivar la resiliencia mediante entornos enriquecidos, educación emocional y prácticas deliberadas que “entrenen” nuestro sistema neurobiológico hacia una mayor capacidad de afrontamiento.

Entrenamiento de la compasión, empatía y agencia moral

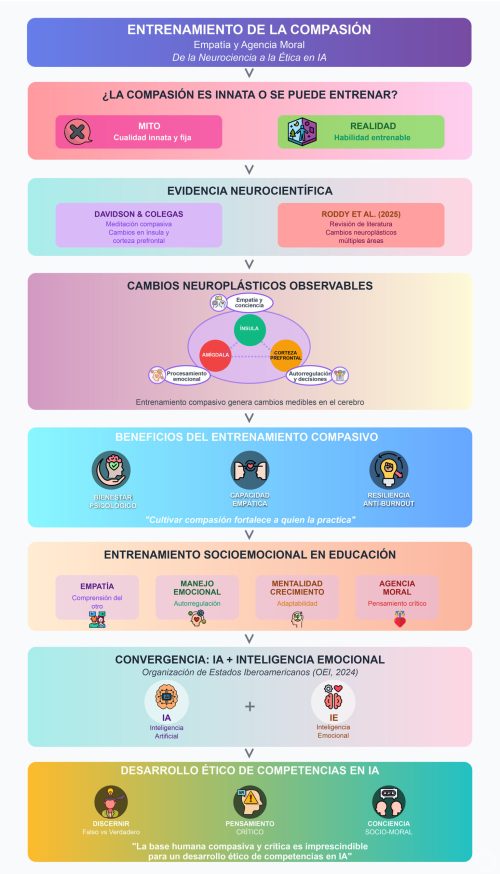

Un componente central de la resiliencia generativa es la dimensión socioemocional y ética, particularmente la empatía y la compasión. Lejos de ser cualidades innatas fijas, la neurociencia ha demostrado que la compasión puede entrenarse y dicho entrenamiento produce cambios observables en el cerebro. Davidson y colegas, a través de estudios con practicantes de meditación compasiva, documentaron alteraciones en regiones como la ínsula y la corteza prefrontal medial, asociadas con la empatía, autorregulación y respuesta al sufrimiento ajeno (Grané & Forés, 2019). Investigaciones más recientes confirman estos hallazgos: en una revisión de literatura sobre la neurociencia de la compasión, Roddy et al. (2025) concluyen que las intervenciones de entrenamiento compasivo (compassion-based training) pueden inducir cambios neuroplásticos en múltiples áreas cerebrales (amígdala, ínsula anterior, corteza prefrontal) y sistemas neuroquímicos. Dichos cambios se correlacionan con mejoras en el bienestar psicológico, la capacidad de cuidado empático y la resiliencia de las personas entrenadas (Roddy et al., 2025). En contextos como el sanitario, donde la compasión excesiva sin autorregulación puede llevar a burnout, se ha visto que la práctica de meditación focalizada en compasión ayuda a construir resiliencia frente al estrés empático (Roddy et al., 2025). En otras palabras, cultivar la compasión no solo beneficia a otros sino que fortalece a quien la practica, desarrollando recursos internos para manejar la adversidad con ecuanimidad y altruismo.

Desde la perspectiva educativa, el entrenamiento socioemocional (que engloba empatía, manejo de emociones, mentalidad de crecimiento, etc.) sienta las bases para el desarrollo de una agencia moral y crítica frente a la tecnología. La compasión entrenada amplía la conciencia ética y puede predisponer a un uso más responsable de herramientas poderosas como la IA. Alguien con alta inteligencia emocional y compasión es más propenso a cuestionar los impactos de la tecnología en los demás, a identificar sesgos o injusticias y a priorizar el bienestar humano en la toma de decisiones. De hecho, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha subrayado la importancia de converger la inteligencia artificial con la inteligencia emocional en educación, reconociendo que para interactuar críticamente con la IA se requiere fomentar desde temprano las habilidades socioemocionales junto con las cognitivas (OEI, 2024). En su Decálogo del Diálogo Regional en IA e IE, la OEI plantea como prioridad “promover el desarrollo de la inteligencia emocional acompañada de habilidades cognitivas… para discernir entre lo falso y lo verdadero, lo correcto y lo incorrecto” al usar IA, enfatizando procesos como el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la conciencia socio-moral (OEI, 2024, p. 63). Esto refuerza que la base humana compasiva y crítica es imprescindible para un desarrollo ético de competencias en IA.

Resiliencia generativa como base ética para la IA

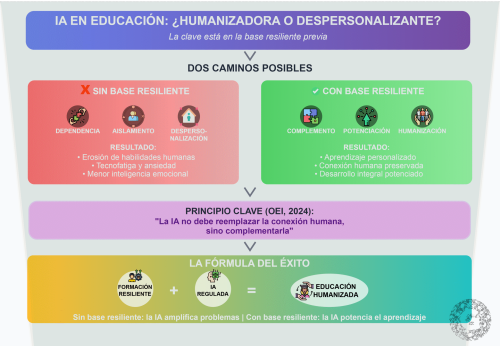

Contar con individuos resilientes y con una sólida formación socioemocional es fundamental para que la adopción de la IA en educación sea humanizadora y regulada, no despersonalizante. Sin esta base previa, existe el riesgo de que la tecnología amplifique problemas en lugar de solucionarlos. Diversos expertos advierten que una dependencia excesiva de la IA puede erosionar habilidades humanas esenciales. Por ejemplo, un mini-review reciente sobre IA y bienestar estudiantil halló que si bien la IA ofrece beneficios (personalización del aprendizaje, apoyo mental, eficiencia), la sobreutilización de IA puede mermar las competencias interpersonales y la inteligencia emocional de los estudiantes, conduciendo a mayor aislamiento social y ansiedad (Klimova & Pikhart, 2025). En entornos educativos digitalizados, delegar en exceso actividades socioemocionales a agentes artificiales (tutores virtuales, chatbots, etc.) podría generar tecnofatiga, soledad y menor contacto humano (Klimova & Pikhart, 2025). Estas evidencias respaldan la intuición de que la IA no debe reemplazar la conexión humana, sino complementarla (OEI, 2024). El Decálogo Regional en IA e IE señala expresamente: “Usa la IA como herramienta complementaria a la inteligencia humana, no como sustituto” (OEI, 2024, p. 62). Asimismo, advierte que las interacciones socioemocionales simuladas por IA, si son prolongadas o indiscriminadas, pueden llevar a desensibilización emocional y a una “falta de personalización efectiva” en el trato (OEI, 2024, p. 64). Es decir, existe un peligro de despersonalización cuando los estudiantes prefieren relacionarse con una máquina que con sus pares o docentes, lo que puede afectar su desarrollo empático y la autenticidad de sus emociones.

Otro riesgo identificado es la desregulación emocional: si las IA afectivas no interpretan correctamente las señales humanas, pueden responder de manera inadecuada y agravar el estado del usuario (OEI, 2024). Por ejemplo, un chatbot que no reconozca el aumento de angustia en un alumno podría dar una respuesta trivial que empeore su ansiedad. Sin la guía de una resiliencia humana, la tecnología carece de juicio contextual y puede amplificar emociones negativas o sesgos presentes en sus datos. De hecho, la IA generativa tiende a reflejar patrones generales de sus enormes bases de datos, lo cual sin control crítico puede perpetuar sesgos y desigualdades en las relaciones (OEI, 2024). Por tanto, la resiliencia generativa actúa como un filtro y escudo: personas con capacidad de autorreflexión, empatía y pensamiento crítico podrán utilizar la IA con conciencia de sus limitaciones, regulando su propio uso y corrigiendo el rumbo cuando la tecnología falle a nivel humano.

Hacia un uso transformador de la IA en la educación latinoamericana

En América Latina, donde coexisten brechas educativas, desigualdades sociales y gran diversidad cultural, es especialmente importante que la transformación digital se construya sobre bases humanas sólidas. Los esfuerzos regionales –como el mencionado diálogo de la OEI (2024)– subrayan la necesidad de alinear la IA con el florecimiento humano y el bienestar emocional. Esto implica formar docentes, estudiantes y tomadores de decisión que posean la resiliencia generativa necesaria para que la tecnología se incorpore sin violar la identidad cultural ni agrandar la brecha social (OEI, 2024). La resiliencia generativa funcionaría así como una “vacuna” ética y emocional frente a potenciales efectos adversos de la IA en contextos vulnerables: por ejemplo, evitaría que en escuelas con carencias la IA reemplace al profesor (deshumanizando el aprendizaje) o que en comunidades expuestas a violencia los jóvenes vean en un chatbot su único apoyo emocional (generando dependencia). En lugar de ello, la resiliencia generativa promovería un uso crítico, creativo y contextualizado de la IA, maximizando sus beneficios y reduciendo sus daños.

Investigaciones actuales respaldan esta visión de equilibrio. García Bravo et al. (2025), al estudiar la implementación de herramientas de IA para enseñar habilidades socioemocionales en educación básica, encontraron que estas tecnologías pueden fortalecer el desarrollo socioemocional de los estudiantes siempre y cuando se apliquen de forma contextualizada, con planificación didáctica intencionada y supervisión docente. En su estudio, aplicaciones como “Respira, piensa y actúa” o “Aprende las emociones” tuvieron efectos positivos en la empatía, la resolución de conflictos y la comunicación asertiva de los niños, pero los autores enfatizan que el éxito dependió de cómo los docentes integraron dichas apps en la experiencia de aula (García Bravo et al., 2025). Esto sugiere que la tecnología educativa rinde frutos cuando está mediada por educadores resilientes y empáticos, capaces de contextualizar la IA a las necesidades reales de sus alumnos. Un docente con resiliencia generativa no teme la IA ni la fetichiza; la utiliza como herramienta y mantiene el foco en el propósito educativo y humano.

Existen ya iniciativas prometedoras que ejemplifican este acercamiento humanista a la IA. Por ejemplo, el proyecto HumanAI desarrolla una plataforma que, mediante inteligencia artificial y análisis psicolingüístico, genera en minutos un perfil de 35 soft skills o competencias socioemocionales de una persona a partir de un texto o grabación de voz (HumanAI, s.f.). Con una precisión reportada de ~85% y evitando sesgos de autopercepción propios de tests tradicionales, esta herramienta pone “la inteligencia artificial al servicio del desarrollo humano y de la sociedad” (HumanAI, s.f.). Si bien es una aplicación tecnológica, su objetivo es intrínsecamente humano: conocer mejor las habilidades socioemocionales de individuos y equipos para poder potenciarlas. La IA actúa aquí como aliada del autoconocimiento, no como sustituto de la reflexión personal. Iniciativas así, aplicadas éticamente, podrían ayudar a identificar carencias en empatía, autocontrol o pensamiento crítico en estudiantes y docentes, orientando intervenciones formativas tempranas. No obstante, para que su uso sea enriquecedor, los usuarios deben tener la disposición resiliente de aprender de sí mismos y mejorar –lo cual nos remite de nuevo a la importancia de la mentalidad de crecimiento y la generatividad.

Reflexiones

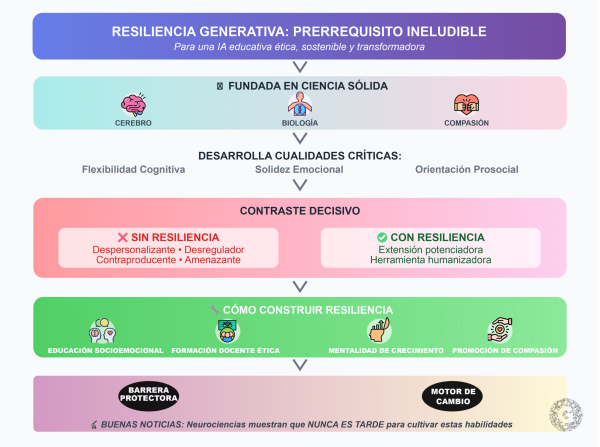

El panorama delineado sugiere que la resiliencia generativa es un prerrequisito ineludible para aprovechar la inteligencia artificial en la educación de manera ética, sostenible y transformadora. Fundada en la ciencia del cerebro, la biología y la compasión, la resiliencia generativa dota a las personas de flexibilidad cognitiva, solidez emocional y orientación prosocial, cualidades que resultan críticas para encauzar la IA hacia el bien común. Sin esta base humana, la IA en contextos educativos puede fácilmente devenir en algo despersonalizante (reduciendo el contacto humano), desregulador (sobrecargando emocionalmente o reforzando sesgos) y contraproducente, especialmente en comunidades vulnerables que más requieren un acompañamiento humano sensible. Por el contrario, con resiliencia generativa, la IA se convierte en una extensión potenciadora de nuestras capacidades, y no en una amenaza.

Construir esta resiliencia implica políticas y prácticas deliberadas: programas de educación socioemocional, formación docente en competencias digitales éticas, promoción de la mentalidad de crecimiento y la compasión en todos los niveles. Afortunadamente, las neurociencias y la epigenética muestran que nunca es tarde para cultivar estas habilidades; el cerebro y la expresión génica permanecen adaptables, esperando estímulos adecuados para reorganizarse positivamente. En última instancia, posicionar la resiliencia generativa como barrera protectora y a la vez motor de cambio asegurará que la revolución de la inteligencia artificial en la educación latinoamericana (y global) no nos arrolle, sino que nos encuentre preparados para humanizarla y orientarla hacia la floreciente del ser humano.