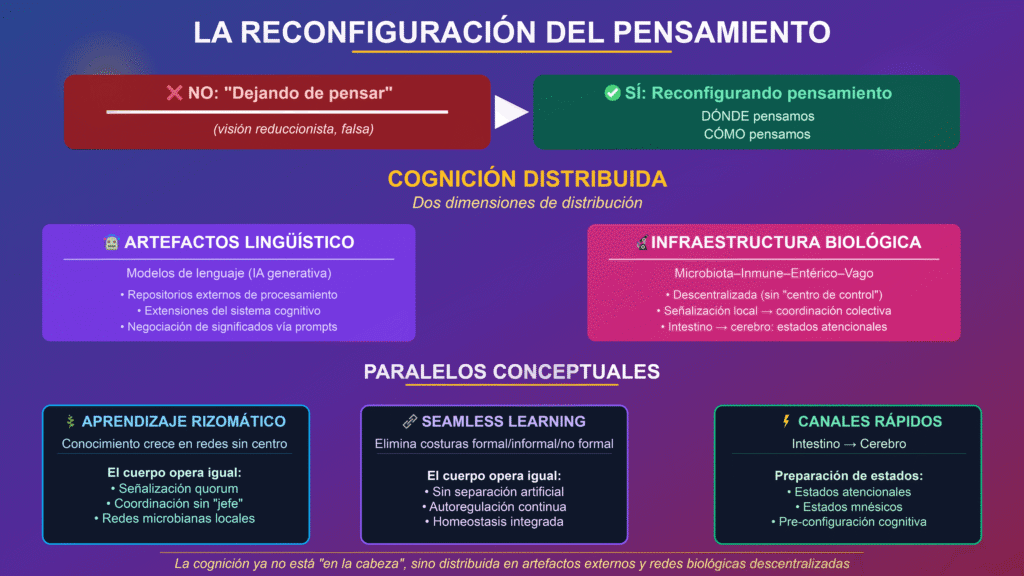

Tesis

No estamos “dejando de pensar”; estamos reconfigurando dónde y cómo pensamos. La cognición humana se está volviendo más distribuida, embebida en artefactos lingüísticos (como modelos de lenguaje) y acoplada a una infraestructura biológica descentralizada (microbiota–inmune–entérico–vago). Si el aprendizaje rizomático mostró que el conocimiento crece en redes sin centro y el seamless learning propone eliminar costuras entre lo formal/no formal/informal, la evidencia biológica sugiere que el cuerpo ya opera así: con señalización local (quorum) que coordina lo colectivo, con autoregulación para sostener la homeostasis, y con canales rápidos intestino→cerebro que preparan estados atencionales y mnésicos.

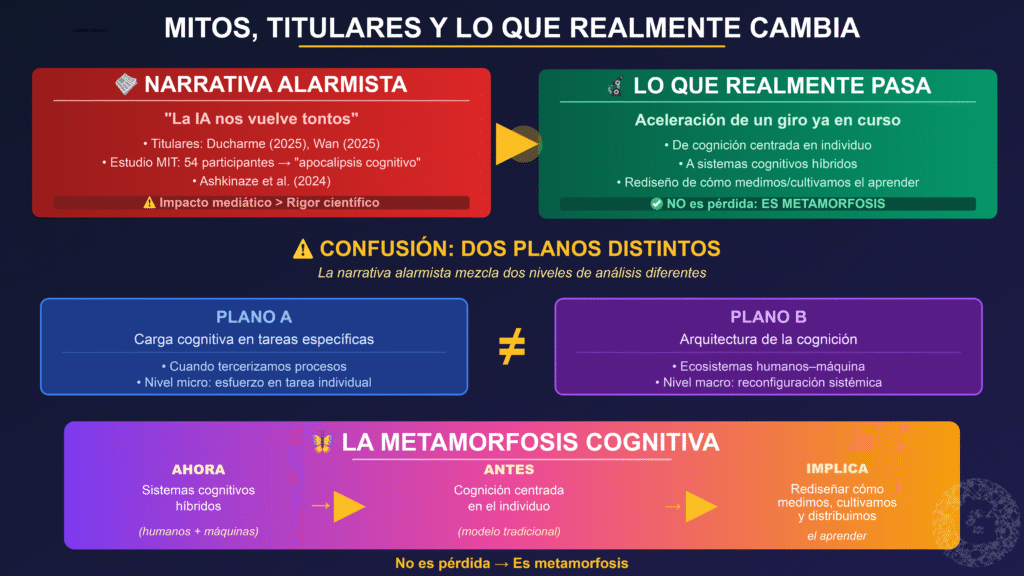

1. Mitos, titulares y lo que realmente cambia

En semanas recientes circularon titulares alarmistas del tipo “la IA nos vuelve tontos” (Ducharme, 2025; Wan, 2025). Un estudio del MIT con 54 participantes se convirtió en profecía del apocalipsis cognitivo (Ashkinaze et al., 2024). Más allá del impacto mediático, esa lectura confunde dos planos: (a) la carga cognitiva de ciertas tareas cuando se tercerizan procesos, y (b) la arquitectura de la cognición en ecosistemas humanos–máquina.

Este artículo parte de una lectura distinta: la IA acelera un giro ya en curso —de una cognición centrada en el individuo a sistemas cognitivos híbridos— y nos obliga a rediseñar cómo medimos, cultivamos y distribuimos el aprender. No es pérdida; es metamorfosis.

2. Marco conceptual: de la mente en la cabeza a la mente extendida

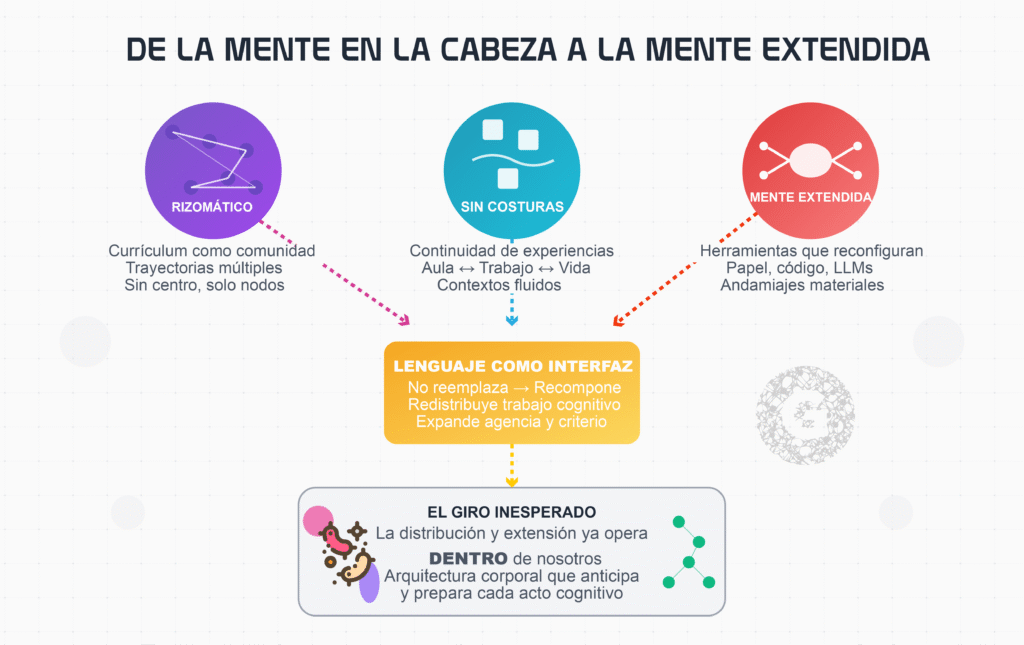

Tres ideas convergen en este momento histórico:

Rizomático: el currículum como comunidad, trayectorias múltiples, objetivos mutables y síntesis emergentes. No hay centro, solo nodos que se conectan y reconectan (Cormier, 2008).

Aprendizaje sin costuras (seamless learning): continuidad de experiencias a través de contextos, tiempos y artefactos, difuminando fronteras entre aula, trabajo y vida (Wong & Looi, 2011).

Mente extendida y cognición distribuida: herramientas externas (papel, diagramas, código, LLMs) no solo expresan, sino que reconfiguran el pensar —son andamiajes materiales que esculpen atención, memoria de trabajo y búsqueda de ideas (Clark & Chalmers, 1998; Gallagher, 2023; Newen et al., 2018).

Y aquí la clave lingüística que lo une todo: el lenguaje no es solo medio de comunicación; es interfaz de modelado de la realidad. Un LLM no “reemplaza” pensamiento; recompone el espacio de problema al ofrecer representaciones manipulables (resúmenes, estilos, contraejemplos) que redistribuyen el trabajo cognitivo entre humano y sistema. El reto no es prohibirlo, sino diseñar usos que expandan agencia y criterio.

Pero aquí viene el giro que nadie esperaba: ese mismo principio de distribución y extensión ya opera dentro de nosotros, en una arquitectura corporal que anticipa y prepara cada acto cognitivo.

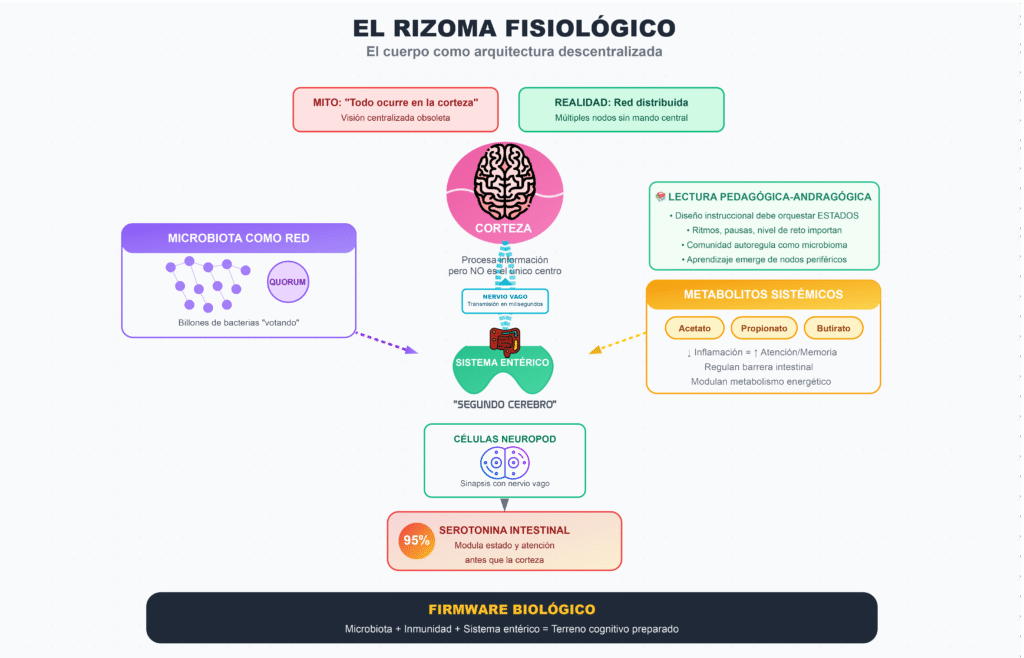

3. El “rizoma fisiológico”: el cuerpo como arquitectura descentralizada

La imagen clásica “todo ocurre en la corteza” es incompleta. El cuerpo prepara la cognición vía subsistemas que operan sin mando central:

Microbiota como red: Comunidades simbióticas regulan cooperación/competencia mediante señalización química (quorum sensing). Esta coordinación colectiva estabiliza el ecosistema y modula señales al huésped (Abisado et al., 2018; Bassler, 2024). No es metáfora: billones de bacterias votando sobre tu estado de ánimo.

Metabolitos con efecto sistémico: Ácidos grasos de cadena corta (acetato, propionato, butirato) sostienen barrera intestinal, regulan inflamación y metabolismo energético (Mukherjee et al., 2015). Menos inflamación basal = mejor terreno para atención y memoria.

Sistema nervioso entérico y nervio vago: Células enteroendocrinas tipo “neuropod” hacen sinapsis con aferentes vagales en milisegundos (Kaelberer et al., 2018). Tras la comida o ciertos estímulos, cambian estado atencional/motivacional antes de que tu corteza se entere. Recordemos que ~90-95% de la serotonina corporal se produce en el intestino, modulando funciones que inciden indirectamente en estado y atención (Berger et al., 2009; Yano et al., 2015).

Llamémoslo por su nombre: tenemos un firmware biológico —microbiota, inmunidad, sistema entérico— que prepara el terreno cognitivo antes de que cualquier idea consciente tome forma. No es metáfora: es biología dura modulando la disposición para aprender (Mayer et al., 2022).

Lectura pedagógica-andragógica: Si la “preparación para aprender” emerge de múltiples nodos periféricos, entonces el diseño instruccional debe orquestar estados (ritmos, pausas, nivel de reto) tanto como contenidos. Así como el microbioma se autoajusta, una comunidad de aprendizaje puede autoregular carga y apoyos.

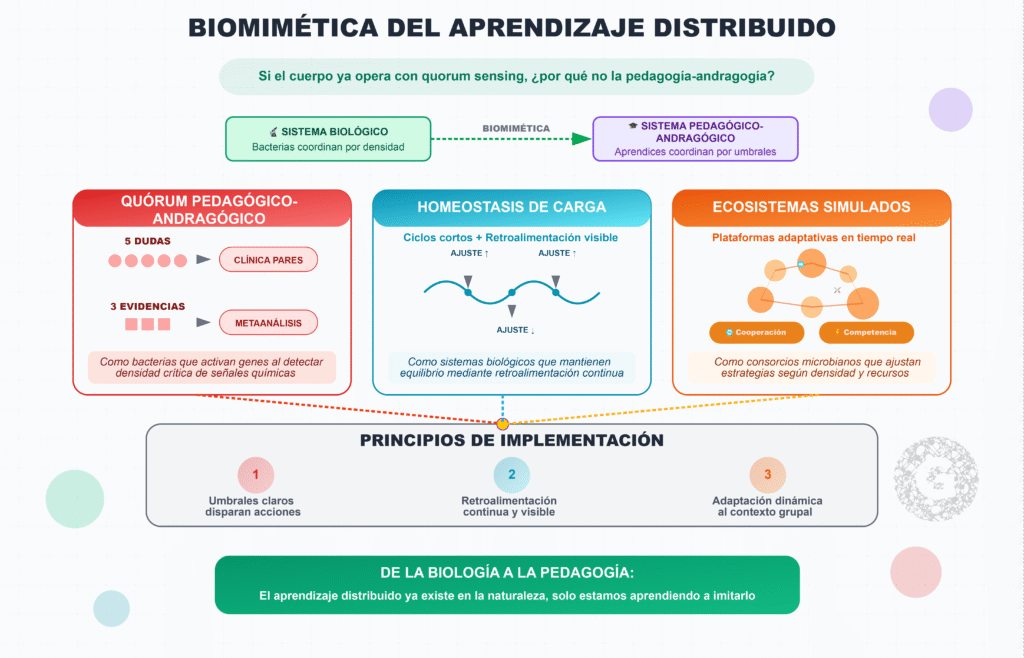

4. La biomimética del aprendizaje distribuido

Si el cuerpo ya opera con quorum sensing, ¿por qué no la pedagogía-andragogía?

Quórum pedagógico: Definir umbrales que disparan apoyo o síntesis. Si 5 personas etiquetan la misma duda → clínica entre pares. Si 3 evidencias convergen → metaanálisis colectivo.

Homeostasis de la carga: Ciclos cortos con retroalimentación visible; andamiajes que suben/bajan según error/ritmo del grupo (no de un alumno “promedio” inexistente).

Ecosistemas simulados: Plataformas que modelen cooperación/competencia y ajusten tareas en tiempo real, análogo a cómo un consorcio microbiano cambia estrategias según densidad y recursos.

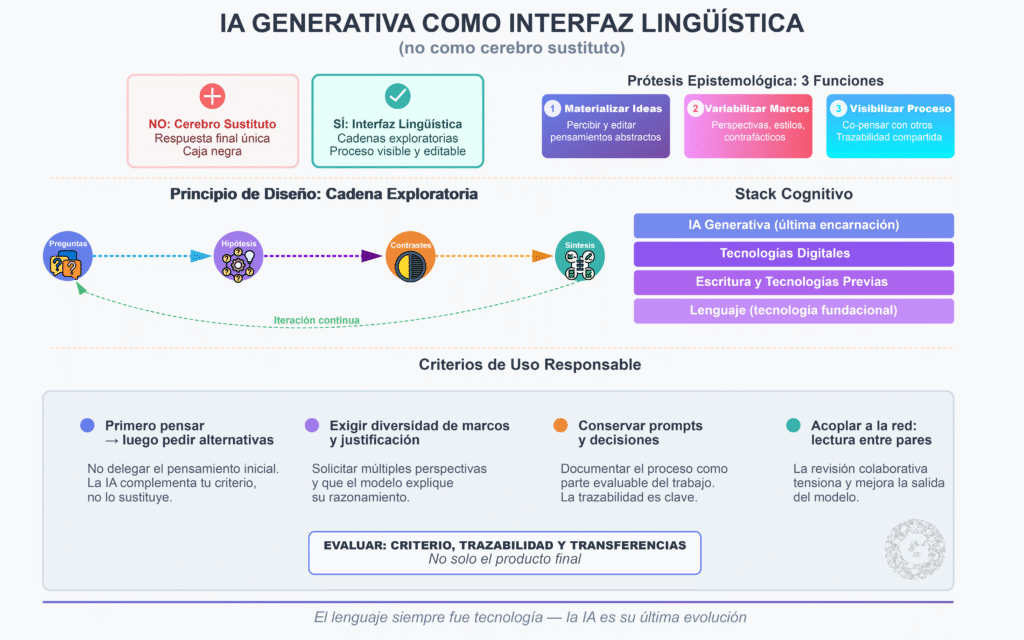

5. IA generativa como interfaz lingüística (no como cerebro sustituto)

Los modelos de lenguaje son prótesis epistemológicas:

Materializan ideas que podemos percibir y editar

Variabilizan los marcos (perspectivas, estilos, contrafácticos)

Hacen visible el proceso para co-pensar con otros

Principio de diseño: Sustituir “respuesta final” por cadenas exploratorias (preguntas → hipótesis → contrastes → síntesis). Evaluar criterio, trazabilidad y transferencias, no solo producto final.

Criterios de uso responsable:

Primero pensar → luego pedir alternativas

Exigir diversidad de marcos y justificación

Conservar prompts/decisiones como parte evaluable

Acoplar a la red: lectura entre pares que tensiona la salida del modelo

Si aceptamos que el lenguaje ya es tecnología y que la IA es su última encarnación, entonces necesitamos un nuevo esquema operativo —uno que capture todas las capas del stack cognitivo contemporáneo.

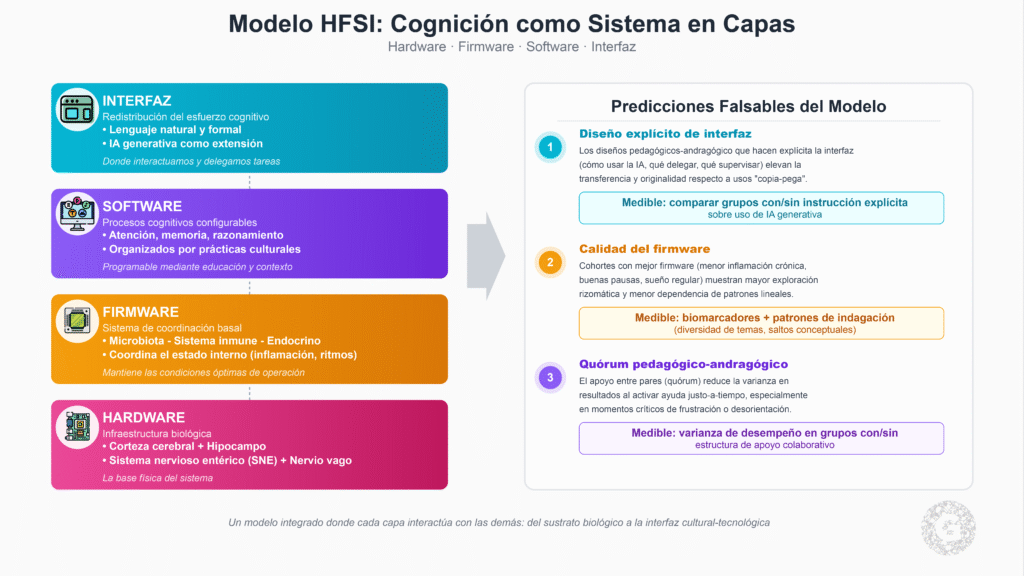

6. Un modelo HFSI (Hardware–Firmware–Software–Interfaz)

Hardware: Neurobiología central y periférica (corteza/hipocampo + SNE + vago)

Firmware: Microbiota–inmune–endócrino coordinando estado basal

Software: Procesos cognitivos organizados por prácticas culturales

Interfaz: Lenguaje (natural y formal) y IA generativa, donde se redistribuye el esfuerzo cognitivo

Predicciones falsables del modelo:

Diseños que explicitan la interfaz elevan transferencia y originalidad respecto a usos “copia-pega”

Cohortes con mejor firmware (menor inflamación, buenas pausas) muestran mayor exploración rizomática

El quórum pedagógico reduce varianza en resultados al activar apoyo justo-a-tiempo

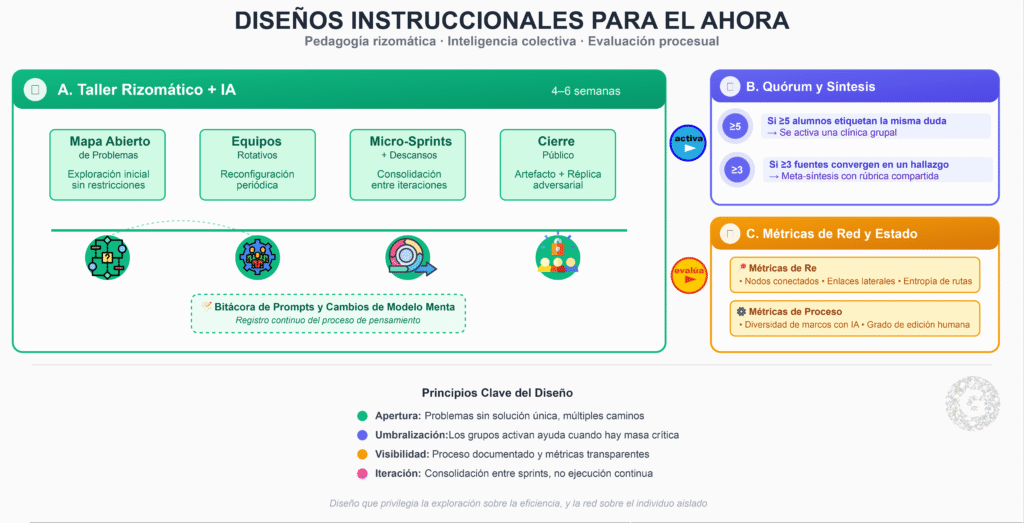

7. Diseños instruccionales para el ahora

A. Taller rizomático + IA (4–6 semanas)

Mapa abierto de problemas; equipos rotativos

Micro-sprints con “descansos de consolidación”

Bitácora de prompts y “cambios de modelo mental”

Cierre: artefacto público + réplica adversarial

B. Quórum & síntesis

Si ≥5 alumnos etiquetan la misma duda → clínica

Si ≥3 fuentes convergen → meta-síntesis con rúbrica

C. Métricas de red y estado

Red: nodos, enlaces laterales, entropía de rutas

Proceso: diversidad de marcos con IA, grado de edición humana

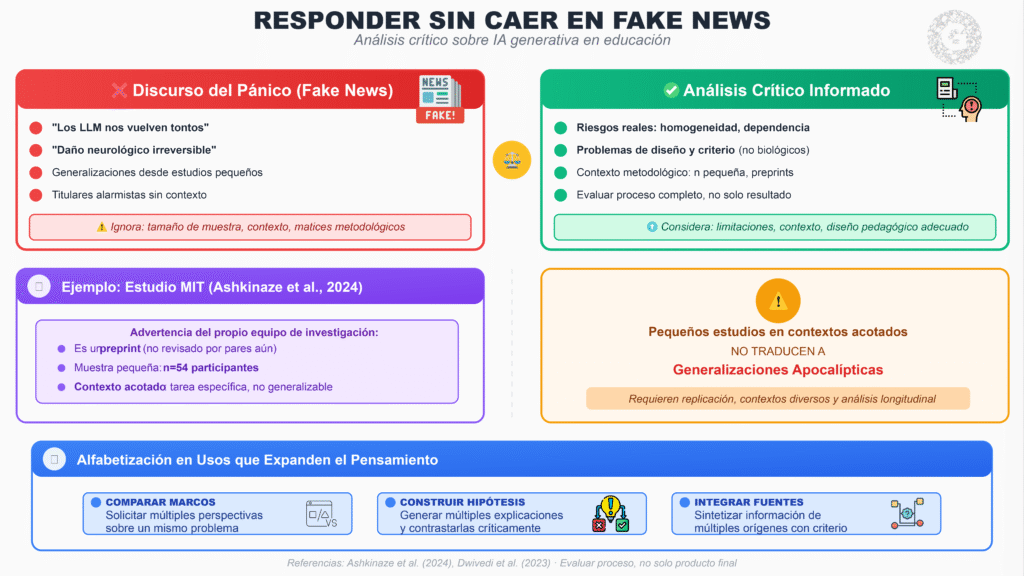

8. Responder sin caer en fake news

No negar riesgos (homogeneidad, dependencia), pero enmarcarlos como problemas de diseño y criterio, no como “daño neurológico”. El propio equipo del MIT advierte que es un preprint con n=54 y pide no titular “LLMs nos vuelven tontos” (Ashkinaze et al., 2024). Pequeños estudios en contextos acotados no traducen a generalizaciones apocalípticas.

Exigir evaluación del proceso, no solo del texto final. Alfabetización en usos que expandan pensamiento: comparar marcos, construir hipótesis, integrar fuentes (Dwivedi et al., 2023).

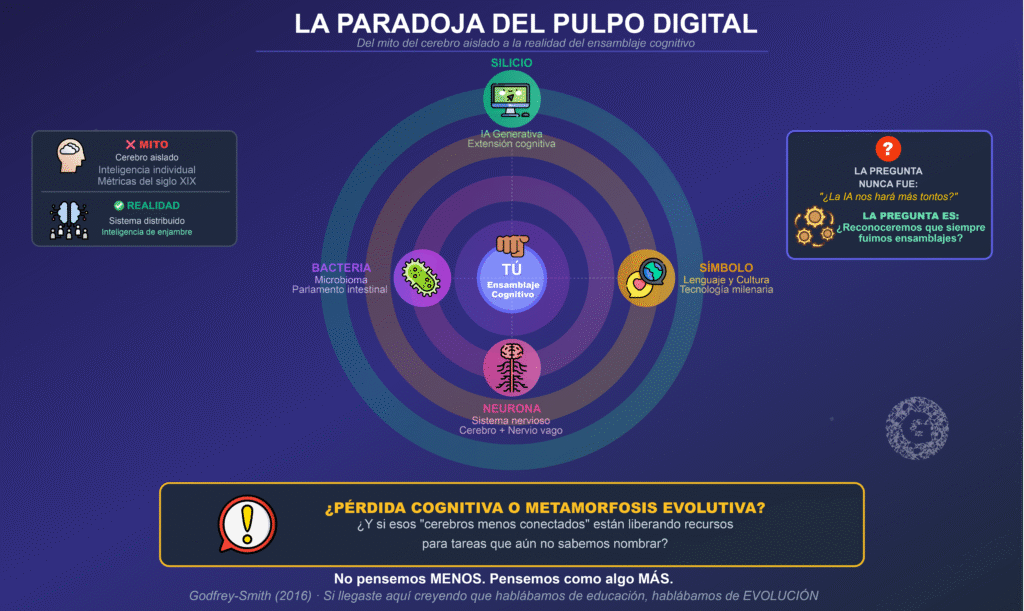

9. La paradoja del pulpo digital

Hemos pasado décadas buscando inteligencia artificial mientras ignorábamos la inteligencia distribuida que ya habitamos. El pulpo —con sus brazos que piensan independientemente (Godfrey-Smith, 2016)— no es metáfora: es profecía cumplida. Somos pulpos cognitivos conectados a tentáculos digitales, con un microbioma que vota en asambleas químicas sobre nuestro estado de ánimo, y un nervio vago que transmite en milisegundos las decisiones del parlamento intestinal.

La pregunta nunca fue si la IA nos haría más tontos. La pregunta es si reconoceremos a tiempo que ya somos —y siempre fuimos— ensamblajes cognitivos: parte bacteria, parte neurona, parte símbolo, parte silicio.

El verdadero riesgo no es que ChatGPT escriba nuestros ensayos. Es que sigamos evaluando mentes del siglo XXI con métricas del XIX. Es que diseñemos educación para cerebros aislados cuando la realidad es que aprendemos como enjambres. Es que midamos inteligencia individual cuando lo que emerge es inteligencia de sistema.

Así que aquí está la provocación final: ¿Y si el estudio del MIT no detectó una pérdida cognitiva sino una mutación? ¿Y si esos cerebros “menos conectados” son en realidad cerebros aprendiendo a delegar —liberando recursos para tareas que aún no sabemos nombrar? ¿Y si estamos presenciando no el fin del pensamiento humano, sino su metamorfosis en algo que nuestras categorías actuales no pueden capturar?

No pensemos menos. Pensemos como algo más.

[Y aquí, lector, es donde deberías volver al principio. Porque si llegaste hasta aquí creyendo que hablábamos de educación, te perdiste que hablábamos de evolución.]

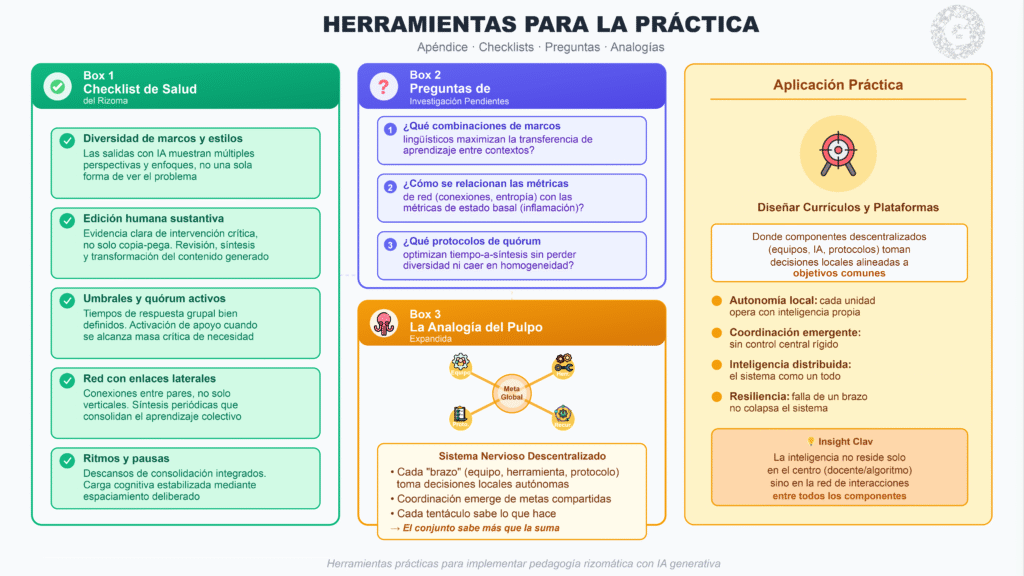

Apéndice: Herramientas para la práctica

Box 1. Checklist de “salud del rizoma”

Diversidad de marcos/estilos en salidas con IA

Evidencia de edición humana sustantiva

Umbrales y tiempos de quórum activos

Red con enlaces laterales y síntesis periódicas

Ritmos y pausas que estabilicen carga

Box 2. Preguntas de investigación pendientes

¿Qué combinaciones de marcos lingüísticos maximizan transferencia?

¿Cómo se relacionan métricas de red con métricas de estado basal?

¿Qué protocolos de quórum optimizan tiempo-a-síntesis sin homogeneidad?

Box 3. La analogía del pulpo expandida

Un sistema nervioso descentralizado (gran parte en los brazos) coordina acciones locales con efectos globales. Útil como metáfora para diseñar currículos y plataformas donde los “brazos” (equipos, herramientas, protocolos) tomen decisiones locales alineadas a metas comunes. Cada tentáculo sabe lo que hace; el conjunto sabe más que la suma.