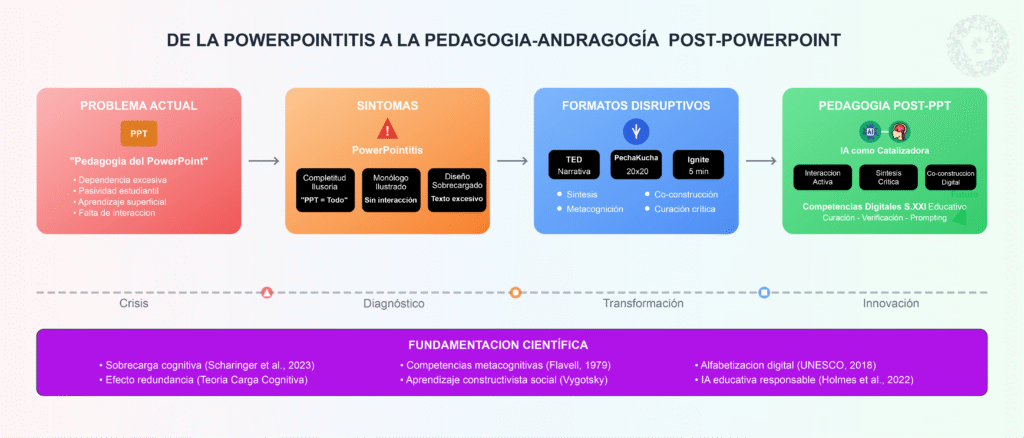

En muchas aulas universitarias, las presentaciones digitales han pasado de ser un apoyo visual a convertirse en el núcleo del proceso de enseñanza. Esta “pedagogía del PowerPoint” genera una dependencia excesiva de las diapositivas, fomenta la pasividad estudiantil y reduce la profundidad del aprendizaje. Este artículo propone un recorrido crítico: desde la PowerPointitis —con sus síntomas de completitud ilusoria, monólogo ilustrado y diseño sobrecargado— hasta las oportunidades de transformación que ofrecen formatos como TED, PechaKucha e Ignite, integrados con competencias digitales y alfabetización en inteligencia artificial (IA). A través de evidencia científica y marcos de referencia reconocidos, se plantea una pedagogía post-PowerPoint que recupere la interacción, la síntesis y la co-construcción, usando la IA como catalizadora y no como sustituta del pensamiento humano.

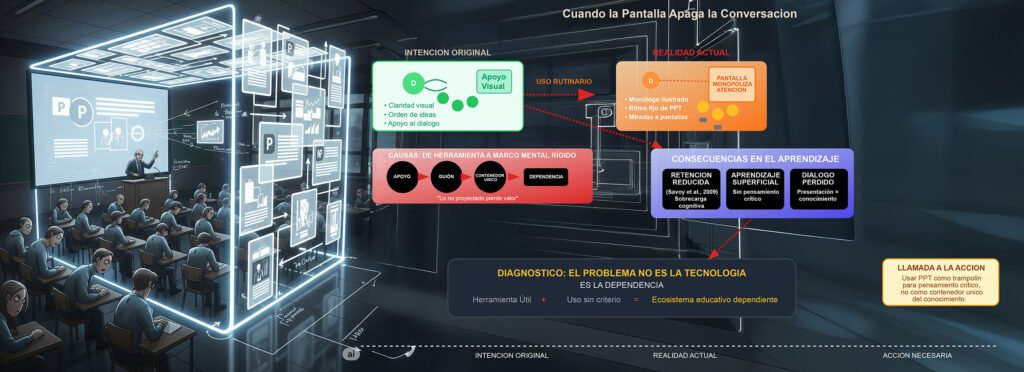

1. Una crítica inicial: cuando la pantalla apaga la conversación

En muchas aulas, la escena es familiar: un proyector encendido, una presentación lista y un docente que comienza a avanzar lámina tras lámina. La clase se convierte en un desfile de títulos y viñetas, mientras las miradas se alternan entre la pantalla y los dispositivos personales. Lo que debería ser un apoyo visual acaba monopolizando la atención y dictando el ritmo, como si el guion estuviera grabado en la secuencia de diapositivas.

Este fenómeno, que podríamos llamar pedagogía del PowerPoint, no surgió de un mal plan: la intención inicial era mejorar la claridad, ordenar ideas y ofrecer un soporte visual. Sin embargo, al igual que un medicamento útil que, usado sin criterio, provoca efectos secundarios, el PowerPoint ha pasado de herramienta a marco mental rígido. Las presentaciones han reemplazado el diálogo, y lo no proyectado pierde valor.

La investigación advierte que este uso rutinario puede reducir la retención y fomentar el aprendizaje superficial (Savoy et al., 2009). El problema no es la tecnología, sino la dependencia: un ecosistema educativo que, en lugar de usar las diapositivas como trampolín para el pensamiento crítico, las ha convertido en contenedor único del conocimiento.

2. Anatomía de la PowerPointitis: tres síntomas y una consecuencia

2.1. Ilusión de completitud

En muchas universidades, la descarga del archivo del aula virtual es vista como sustituto de la lectura crítica o la investigación propia. La creencia implícita es: “Si no está en la diapositiva, no es relevante para el examen”. Esto convierte la presentación en un texto sagrado que desplaza otros recursos, debilitando la autonomía intelectual (Savoy et al., 2009).

2.2. Tiranía del monólogo ilustrado

El efecto karaoke —docentes leyendo o parafraseando lo proyectado— es una práctica extendida. La teoría del aprendizaje multimedia demuestra que presentar el mismo texto por vía oral y escrita de forma simultánea provoca redundancia y sobrecarga cognitiva, reduciendo la comprensión (Kalyuga & Sweller, 2014; Mayer, 2009). Más allá del efecto cognitivo, esta dinámica elimina la interacción y convierte la clase en un acto unidireccional.

2.3. El diseño que mata

La estética también comunica, y en la PowerPointitis lo hace para mal: tipografías diminutas, fondos saturados, animaciones distractoras y párrafos completos en una sola lámina generan fatiga visual y mental (Paas & van Merriënboer, 2020). Incluso elementos visuales “bonitos” pero irrelevantes pueden incrementar la carga sin aportar valor, como muestran estudios recientes con EEG y seguimiento ocular (Scharinger et al., 2024).

Consecuencia:

Una abulia académica que erosiona la participación y convierte a los estudiantes en consumidores pasivos, en lugar de coautores de su aprendizaje.

3. “Muerte por PowerPoint”: cuando la herramienta boicotea el aprendizaje

3.1. Redundancia y saturación mental

El principio de redundancia indica que la presentación simultánea de texto idéntico al discurso oral genera un esfuerzo de coordinación innecesario en la memoria de trabajo, reduciendo el procesamiento profundo (Kalyuga & Sweller, 2014; Mayer, 2009). Esto explica por qué tantas presentaciones largas dejan poca huella.

3.2. La ilusión de productividad

El docente siente que ha “cubierto el contenido” porque lo proyectó; el estudiante cree que ha “estudiado” porque lo leyó. Sin embargo, el aprendizaje significativo requiere construcción activa, no solo exposición pasiva (Kosslyn et al., 2012). Aquí, la presentación actúa como placebo pedagógico: da sensación de avance, pero no necesariamente lo produce.

3.3. Arquitectura de la pasividad

Clases de 50 a 90 minutos sin pausas ni dinámicas interactivas chocan con la evidencia sobre la fluctuación de la atención (Bunce et al., 2010; Wilson & Korn, 2007). El formato, más que estimular, prepara el terreno para la desconexión mental.

4. Competencias que la PowerPointitis no desarrolla

4.1. Síntesis

Reducir un tema complejo a lo esencial requiere identificar ideas centrales, establecer relaciones y jerarquizar información. La dependencia de materiales ya sintetizados elimina este ejercicio intelectual (Redecker, 2017).

4.2. Metacognición

Diseñar una presentación eficaz obliga a reflexionar sobre lo que sabe la audiencia, qué necesita comprender y cómo estructurar la información para lograrlo (Mayer, 2009). El consumo pasivo de diapositivas evita esta autorregulación del pensamiento.

4.3. Co-construcción

La comunicación unidireccional impide la construcción colectiva del conocimiento, que requiere diálogo, reformulación y construcción sobre las ideas de otros. Este déficit es especialmente grave en entornos donde se buscan competencias colaborativas (Redecker, 2017).

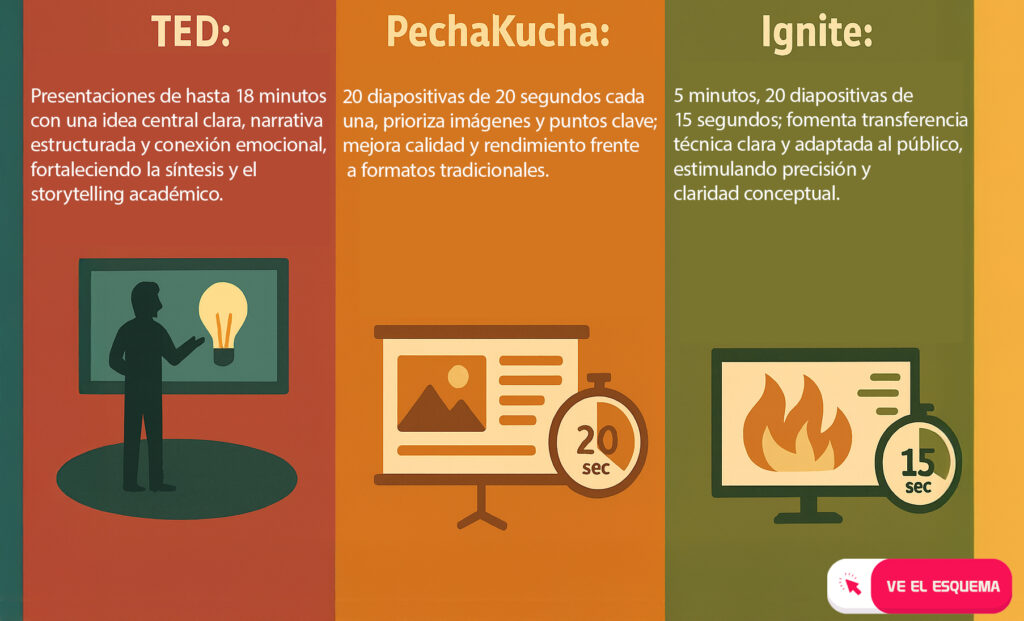

5. Formatos disruptivos: TED, PechaKucha e Ignite

5.1. TED: la disciplina de la narrativa

Las charlas TED limitan el tiempo a 18 minutos y exigen una idea central clara, desarrollada con estructura narrativa y conexión emocional (TED, s. f.). Este formato obliga a seleccionar con precisión y construir un hilo que sostenga la atención, lo que fortalece la capacidad de síntesis y storytelling académico.

5.2. PechaKucha: síntesis visual extrema

Con 20 diapositivas de 20 segundos, avanza automáticamente y fuerza al presentador a priorizar imágenes y puntos clave. Estudios comparativos han mostrado mejoras en calidad y rendimiento académico frente a presentaciones tradicionales (Bakcek & Ozgu, 2020; Liao, 2020).

5.3. Ignite: agilidad técnica con propósito

Cinco minutos, 20 diapositivas, 15 segundos cada una. Este formato se orienta a la transferencia de conocimiento técnico de forma clara y adaptada al público (American Evaluation Association, s. f.). Su restricción temporal estimula la claridad conceptual y la precisión del lenguaje.

6. La IA como catalizadora de competencias: del generador al diseñador del apetito intelectual

En la era generativa, la inteligencia artificial es vista con frecuencia como una herramienta para “hacer más rápido” lo que ya hacíamos. Pero esa es una visión limitada. La IA, utilizada estratégicamente, puede convertirse en el diseñador del escenario educativo: no sustituye al chef, pero sí amplía su despensa y utensilios.

Como advierte UNESCO (2023), el potencial de la IA reside en amplificar competencias humanas —no reemplazarlas— y en permitir que docentes y estudiantes diseñen experiencias que estimulen la curiosidad. Al igual que un chef que piensa no solo en el sabor, sino en la presentación y el aroma para despertar el apetito, el creador de una presentación académica debe planear no solo “qué” decir, sino cómo preparar el terreno para que el aprendiz quiera probarlo (Dewey, 1938/1997).

6.1 Curación con IA: más que producción automática

Plataformas como ChatGPT o Claude pueden generar borradores, mapas conceptuales o guiones visuales, pero el verdadero aprendizaje emerge cuando estos materiales se convierten en insumos para la curación crítica: filtrar, adaptar, contextualizar y secuenciar para el público concreto. Así, la IA pasa de ser generadora a co-chef que ayuda a preparar un menú adaptado al paladar del comensal académico.

6.2 Prompting como alfabetización metacognitiva

Long y Magerko (2020) lo definen como una competencia: formular instrucciones que conduzcan a resultados relevantes y útiles. Al practicar prompting, el docente o estudiante ejercita la planificación y autorregulación del pensamiento, identificando con precisión qué quiere lograr, qué ejemplos ilustrarán mejor su mensaje y qué elementos visuales pueden abrir la puerta a la reflexión.

6.3 Verificación y narrativa aumentada

La IA no garantiza veracidad. Usarla responsablemente exige fact-checking, trazabilidad de fuentes y construcción de un relato que sea intelectualmente honesto. Aquí, la IA ayuda a explorar múltiples enfoques y analogías, pero la coherencia y ética del mensaje dependen del presentador.

7. Hacia una pedagogía post-PowerPoint: co-creación estratégica

El paso siguiente no es simplemente mejorar las diapositivas, sino rediseñar la función misma de la presentación en el aprendizaje. En lugar de un documento estático, la presentación se convierte en un proceso de co-creación donde docente y estudiantes participan en la construcción de un mensaje que evoluciona.

7.1 Co-curaduría digital como práctica de agencia

La co-curaduría implica que los estudiantes seleccionen, verifiquen y diseñen materiales junto al docente. Esta práctica no solo desarrolla competencias digitales (Redecker, 2017), sino que genera sentido de pertenencia sobre el producto final, reforzando el compromiso con el aprendizaje.

7.2 Presentaciones con propósito persuasivo-académico

Aquí la meta no es solo informar, sino persuadir intelectualmente: conectar la evidencia con el deseo de aprender. Inspirados por Dewey, entendemos que el aprendizaje significativo no ocurre porque alguien quiera enseñar, sino porque el aprendiz siente que vale la pena aprenderlo. El diseño debe estimular esa percepción desde la primera diapositiva.

7.3 Escenografía del aprendizaje

Como en la cocina de autor, la presentación se prepara cuidando el ritmo, el equilibrio de sabores (ideas), la estética del plato (diseño visual) y la interacción con el comensal (público). La IA, al servicio de este propósito, permite simular múltiples versiones, previsualizar secuencias y ensayar distintos enfoques hasta encontrar la combinación que despierte la curiosidad.

8. Implicaciones: presentaciones que abren el apetito por aprender

La pedagogía del PowerPoint que aquí usamos como punto de partida no es el verdadero problema, sino el síntoma visible de una cultura docente que, incluso con acceso a herramientas de IA y automatización, puede seguir repitiendo los mismos vicios: proyectar, leer, transmitir, dar por terminado el acto educativo al pasar la última diapositiva. La presentación se automatiza, pero el uso sigue siendo el mismo.

Nada cambia si el rol docente se reduce a transferir conocimiento en bloque, sin considerar las necesidades y, sobre todo, los deseos formativos del estudiante. El aprendizaje no florece porque alguien quiere enseñar, sino porque alguien quiere aprender (Dewey, 1938/1997). Si no despertamos ese deseo, lo único que logramos es reforzar la ilusión de que lo que se muestra en pantalla es todo lo que hay que saber.

Una presentación no es un fin, es un esquema móvil, un trampolín para que el conocimiento se expanda. El resumen que proyecta el docente responde a su visión; el resumen del estudiante, sobre el mismo tema, sería distinto. Y esa diferencia es la materia prima del aprendizaje a lo largo de la vida: construir, reinterpretar, conectar y volver a crear.

Para ello, las imágenes no deben explicarlo todo. Deben dejar espacio a la interpretación, provocar preguntas, abrir rutas de exploración. Como un buen plato, no solo debe oler bien y verse bien, sino también despertar la curiosidad por sus ingredientes al punto que el comensal no pueda resistirse a probarlo. Así debería ser la mejor experiencia de aprendizaje: diseñada por un maestro que entiende que su labor no es solo servir contenido, sino preparar la mesa para que cada estudiante quiera degustar, reflexionar y seguir buscando nuevos sabores del conocimiento.