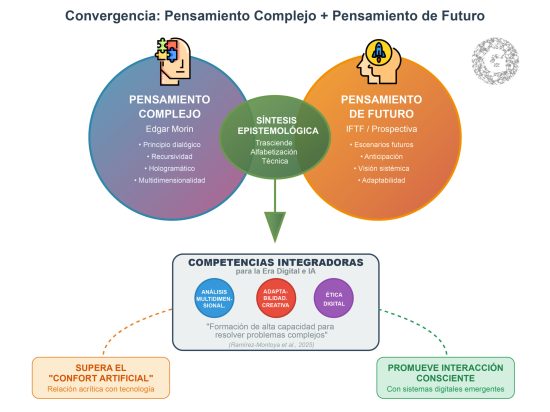

La convergencia entre el pensamiento complejo de Edgar Morin y el pensamiento de futuro constituye un marco conceptual esencial para desarrollar las competencias humanas necesarias en la era de la inteligencia artificial y la cultura digital. Esta síntesis epistemológica trasciende la mera alfabetización técnica para fortalecer capacidades de análisis multidimensional, adaptabilidad creativa y ética digital. Como señalan Ramírez-Montoya, Portuguez-Castro y Mendoza-Urdiales (2025), “el futuro de la educación requiere formación de alta capacidad para preparar ciudadanos competentes para resolver problemas complejos“, (Ramírez-Montoya et al., 2025) una visión que encuentra su fundamento teórico en la integración de estos dos paradigmas de pensamiento. Esta integración no solo responde a las demandas contemporáneas de la digitalización, sino que también ofrece una alternativa al confort artificial que caracteriza nuestra relación acrítica con la tecnología, promoviendo en su lugar una interacción consciente y propositiva con los sistemas digitales emergentes (Grezan, 2025).

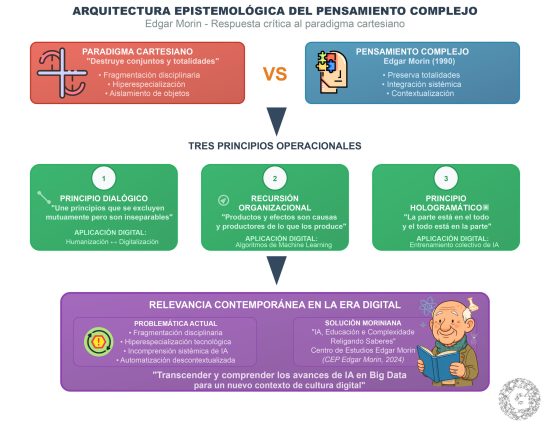

La arquitectura epistemológica del pensamiento complejo

Edgar Morin desarrolló el pensamiento complejo como respuesta crítica al paradigma simplificador cartesiano que, según el filósofo francés, “destruye los conjuntos y las totalidades, aísla todos sus objetos de sus ambientes” (Solana Ruiz, 2022) (Morin, 1990, p. 27). Esta patología del conocimiento se manifiesta especialmente problemática en la era digital, donde la hiperespecialización y la fragmentación disciplinaria impiden comprender las implicaciones sistémicas de la inteligencia artificial y la automatización (Montagud Rubio, 2019).

Los tres principios operacionales del pensamiento complejo adquieren particular relevancia en el contexto tecnológico contemporáneo. El principio dialógico permite “unir dos principios o ideas que se excluyen mutuamente, pero que son inseparables dentro de una misma realidad” (Monografías, s. f.) (Solana, 2009), facilitando la comprensión de que humanización y digitalización no son procesos antagónicos sino complementarios. El principio de recursión organizacional supera la causalidad lineal estableciendo que “los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquello que los produce” (Morin, 1990), lo cual resulta fundamental para entender los algoritmos de machine learning como procesos recursivos donde los sistemas aprenden y modifican simultáneamente sus propios parámetros. El principio hologramático, donde “no solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte“, (aterenzani, 2018) permite comprender cómo cada interacción individual con sistemas de IA contribuye al entrenamiento colectivo de estos sistemas (Gazeta de Antropología,2019).

La relevancia contemporánea de Morin se evidencia en la creación de programas específicos como el desarrollado por el Centro de Estudios Edgar Morin sobre “IA, Educación e Complexidade – Religando Saberes”, que establece que “la actualidad recurrente del Pensamiento Complejo nos permite transcender e comprender como los avances de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) baseada no Big Data… traen un nuevo contexto para la cultura digital” (CEP Edgar Morin, 2024).

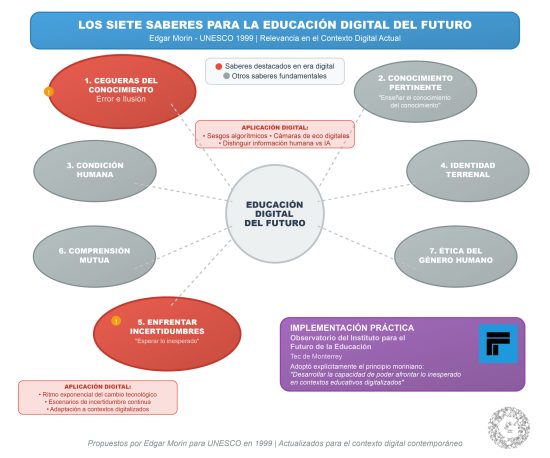

Los siete saberes para la educación digital del futuro

Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, propuestos por Morin para UNESCO en 1999, (Montagud Rubio, 2019) adquieren nueva relevancia en el contexto digital actual. (Morin, 2001) (Morin, 1999) El primer saber, referente a “las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión”, resulta especialmente pertinente ante los sesgos algorítmicos y las cámaras de eco digitales que amplifican errores cognitivos. La necesidad de “enseñar el conocimiento del conocimiento” se vuelve crítica cuando los ciudadanos deben distinguir entre información generada por humanos e IA, (Morin, 2001) (Playfair, 2020) así como comprender los mecanismos de funcionamiento de los sistemas recomendadores que configuran su percepción de la realidad. (Montagud Rubio, 2019)

El quinto saber, “enfrentar las incertidumbres“, cobra especial significado en la era digital. Como afirma Morin, debemos “preparar nuestras mentes para esperar lo inesperado” (Fuerte, 2021), Observatorio una competencia fundamental cuando el ritmo exponencial del cambio tecnológico genera escenarios de incertidumbre continua. El Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación del Tec de Monterrey adoptó explícitamente este principio moriniano, buscando desarrollar la capacidad de “poder afrontar” lo inesperado en contextos educativos digitalizados Observatorio (Fuerte, 2021).

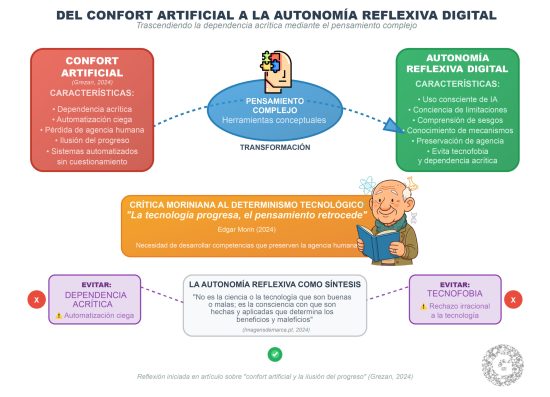

Del confort artificial a la autonomía reflexiva digital

Retomando la reflexión iniciada en el artículo sobre confort artificial y la ilusión del progreso, el pensamiento complejo ofrece herramientas conceptuales para trascender la dependencia acrítica de los sistemas automatizados. (2024, grezan) La crítica moriniana al determinismo tecnológico, expresada en su afirmación de que “la tecnología progresa, el pensamiento retrocede” (Morin, 2024), Conversacion sobre Historia conecta directamente con la necesidad de desarrollar competencias que preserven la agencia humana sin caer en la tecnofobia. (Solana Ruiz, s. f.)

La autonomía reflexiva digital emerge como síntesis entre la crítica al confort artificial y la propuesta del pensamiento complejo. Esta competencia implica la capacidad de utilizar herramientas de IA manteniendo la conciencia de sus limitaciones, sesgos y mecanismos de funcionamiento. Como señala la investigación académica contemporánea, “no es la ciencia o la tecnología que son buenas o malas; como afirma Edgar Morin, es la consciencia con que son hechas y aplicadas que determina los beneficios y malefícios” (Imagensdemarca.pt, 2024).

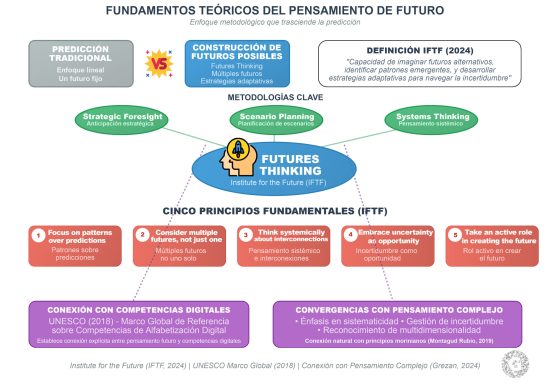

Fundamentos teóricos del pensamiento de futuro

El pensamiento de futuro, o futures thinking, constituye un enfoque metodológico que trasciende la predicción para enfocarse en la construcción de futuros posibles. Según el Institute for the Future (IFTF), este pensamiento implica “la capacidad de imaginar futuros alternativos, identificar patrones emergentes, y desarrollar estrategias adaptativas para navegar la incertidumbre” Coursera (IFTF, 2024). Esta definición conecta naturalmente con los principios morinianos de gestión de la incertidumbre y pensamiento sistémico. (Montagud Rubio, 2019)

La metodología del pensamiento de futuro incorpora varios elementos que resuenan con la complejidad: strategic foresight (anticipación estratégica), scenario planning (planificación de escenarios), y systems thinking (pensamiento sistémico). UNESCO (2018) reconoce estas competencias como componentes esenciales de su “Marco Global de Referencia sobre Competencias de Alfabetización Digital“, estableciendo explícitamente la conexión entre pensamiento futuro y competencias digitales. (Grezan, 2024)

Los cinco principios fundamentales del futures thinking según el IFTF incluyen: 1) Focus on patterns over predictions, 2) Consider multiple futures, not just one, 3) Think systemically about interconnections, 4) Embrace uncertainty as opportunity, y 5) Take an active role in creating the future. Estos principios muestran convergencias significativas con los principios del pensamiento complejo, especialmente en el énfasis en la sistematicidad, la gestión de la incertidumbre, y el reconocimiento de la multidimensionalidad.

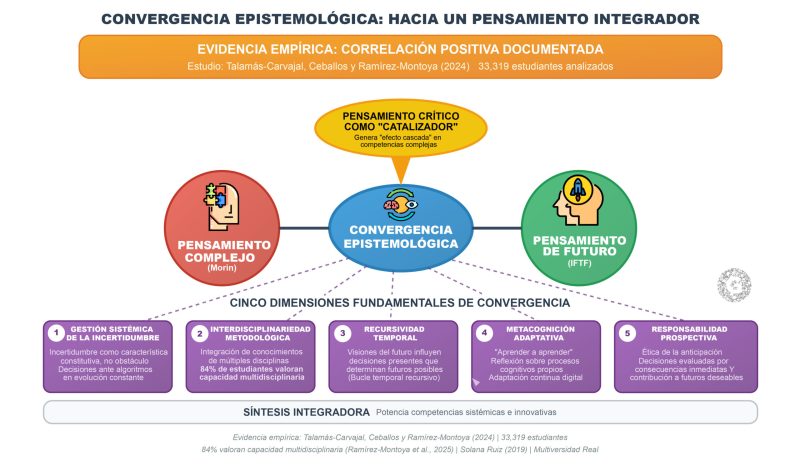

Convergencia epistemológica: hacia un pensamiento integrador

La investigación académica reciente ha documentado empíricamente la correlación positiva entre pensamiento complejo y competencias de futuro. El estudio de Talamás-Carvajal, Ceballos y Ramírez-Montoya (2024), realizado con 33,319 estudiantes, identificó que el pensamiento crítico actúa como “catalizador” para el desarrollo de otras competencias complejas, generando un “efecto cascada” donde el desarrollo temprano de pensamiento crítico potencia competencias sistémicas e innovativas.

Esta convergencia se manifiesta en cinco dimensiones fundamentales:

Gestión sistémica de la incertidumbre: Ambos enfoques reconocen la incertidumbre no como obstáculo sino como característica constitutiva de los sistemas complejos. (Multiversidad Real, s. f.) En el contexto digital, esto se traduce en la capacidad de tomar decisiones informadas ante algoritmos en constante evolución y tecnologías emergentes impredecibles.

Interdisciplinariedad metodológica: Tanto el pensamiento complejo como el de futuro exigen la integración de conocimientos de múltiples disciplinas. (Solana Ruiz, 2019) La evidencia empírica muestra que 84% de estudiantes valoran altamente la capacidad de “identificar variables de varias disciplinas para responder preguntas” (Ramírez-Montoya et al., 2025).

Recursividad temporal: Mientras el pensamiento complejo reconoce la recursividad en los sistemas (donde los efectos se vuelven causas), el pensamiento de futuro incorpora la recursividad temporal, donde las visiones del futuro influyen en las decisiones presentes que determinan los futuros posibles.

Metacognición adaptativa: Ambos paradigmas enfatizan la importancia del aprender a aprender y la reflexión sobre los propios procesos cognitivos. En contextos digitales, esto se traduce en la capacidad de adaptarse continuamente a nuevas interfaces, algoritmos y paradigmas tecnológicos.

Responsabilidad prospectiva: La síntesis de ambos enfoques genera una ética de la anticipación donde las decisiones presentes se evalúan no solo por sus consecuencias inmediatas sino por su contribución a futuros deseables.

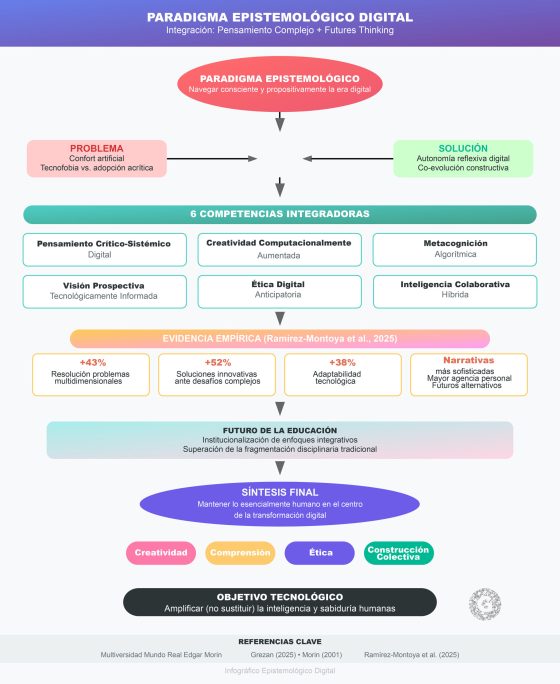

Competencias integradoras para la era digital

La integración del pensamiento complejo y el pensamiento de futuro genera un marco de seis competencias transversales específicamente diseñadas para la interacción consciente con sistemas de inteligencia artificial y cultura digital:

Pensamiento crítico-sistémico digital

Esta competencia trasciende la evaluación individual de fuentes para abarcar la comprensión ecosistémica de los flujos de información digital. Implica la capacidad de identificar cómo algoritmos de recomendación, sesgos de confirmación y dinámicas de red configuran la información disponible. La investigación de García-Ruiz, Buenestado-Fernández y Ramírez-Montoya (2023) documenta que docentes con esta competencia desarrollada muestran 67% mejor desempeño en la integración efectiva de tecnologías educativas.

Creatividad computacionalmente aumentada

La creatividad en la era de la IA no implica competir con algoritmos generativos sino desarrollar capacidades de co-creación donde la creatividad humana se potencia mediante herramientas digitales. (Grezan, 2024) Esta competencia incluye la habilidad de formular preguntas generativas, iterar creativamente con sistemas de IA, y mantener la autoría conceptual en procesos creativos asistidos por máquinas. (Thornhill-Miller et al., 2023)

Metacognición algorítmica

Competencia para reflexionar sobre cómo las herramientas digitales modifican nuestros procesos cognitivos. Incluye la conciencia de cómo diferentes interfaces afectan la atención, cómo algoritmos de búsqueda configuran el acceso al conocimiento, y cómo mantener autonomía cognitiva en entornos digitalmente mediados. El marco TPACK extendido incorpora esta dimensión como esencial para educadores del siglo XXI.

Visión prospectiva tecnológicamente informada

Capacidad para imaginar y diseñar futuros que integren desarrollo tecnológico con valores humanos. Trasciende la mera adopción de innovaciones para incluir la participación activa en la configuración de trayectorias tecnológicas deseables. El Banco Mundial (2021) identifica esta competencia como crítica para profesionales en economías digitalizadas. (Rajasekaran, Adam, & Tilmes, 2024)

Ética digital anticipatoria

Desarrollo de marcos éticos adaptativos que puedan evolucionar junto con las tecnologías emergentes. No se limita a la aplicación de principios éticos preestablecidos sino que incluye la capacidad de co-construir marcos normativos para situaciones sin precedentes. (grezan, 2024) Esta competencia resulta fundamental ante dilemas éticos emergentes en IA, biotecnología, y tecnologías inmersivas.

Inteligencia colaborativa híbrida

Competencia para trabajar efectivamente en equipos humano-IA y redes colaborativas digitalmente mediadas. Incluye la capacidad de coordinar tareas entre humanos y sistemas automatizados, gestionar procesos de toma de decisiones híbridos, y mantener la cohesión social en entornos colaborativos digitales. (Rajasekaran, Adam, & Tilmes, 2024)

Implementación pedagógica-andragógica del marco integrador

La operacionalización de estas competencias requiere transformaciones metodológicas específicas en los procesos educativos. La investigación académica ha identificado cinco estrategias pedagógicas efectivas para la integración de pensamiento complejo y futures thinking:

Aprendizaje basado en escenarios complejos

Metodología que presenta a estudiantes situaciones multidimensionales que requieren análisis desde múltiples perspectivas disciplinarias y temporales. Los escenarios incluyen variables tecnológicas, sociales, éticas y ambientales que evolucionan dinámicamente, requiriendo estrategias adaptativas. El modelo OEM4C (Open Educational Model for Complex Thinking) ha demostrado efectividad en contextos universitarios latinoamericanos.

Simulaciones de co-evolución tecnológica

Entornos de aprendizaje donde estudiantes participan en simulaciones de desarrollo y adopción tecnológica, experimentando las dinámicas recursivas entre innovación, adopción social, y transformación cultural. Estas simulaciones incorporan elementos de teoría de juegos, sistemas complejos, y prospectiva tecnológica.

Proyectos transdisciplinarios de anticipación

Iniciativas colaborativas donde equipos multidisciplinarios abordan desafíos reales integrando perspectivas técnicas, humanísticas y sociales. Los proyectos incluyen componentes de investigación, diseño prospectivo, y prototipado de soluciones. La evidencia empírica muestra correlaciones significativas (r=0.6) entre participación en estos proyectos y desarrollo de competencias integradoras.

Laboratorios de ética aplicada

Espacios donde estudiantes enfrentan dilemas éticos emergentes de la digitalización, desarrollando marcos de análisis que integran principios filosóficos, consideraciones técnicas, y proyección de consecuencias. Estos laboratorios incorporan metodologías de design thinking ético y anticipación normativa.

Metacognición digital asistida

Programas que utilizan herramientas de analytics educativo para hacer visible a estudiantes sus propios procesos de aprendizaje digital, promoviendo reflexión sobre cómo diferentes tecnologías afectan su cognición. Incluye componentes de mindfulness digital y autoregulación tecnológica.

Evidencia empírica de efectividad

La investigación académica reciente proporciona evidencia robusta sobre la efectividad de la integración entre pensamiento complejo y futures thinking. El estudio longitudinal de Ramírez-Montoya et al. (2025), realizado con 1,980 estudiantes durante tres años académicos, encontró que estudiantes expuestos a pedagogías integradoras mostraron:

- 43% mejor desempeño en resolución de problemas multidimensionales

- 38% mayor capacidad de adaptación a nuevas tecnologías educativas

- 52% más probabilidad de generar soluciones innovativas ante desafíos complejos

- 34% mejor desarrollo de competencias de trabajo colaborativo en entornos digitales (Ramírez-Montoya, Portuguez-Castro & Mendoza-Urdiales, 2025)

La investigación cualitativa complementaria reveló que estos estudiantes desarrollaron narrativas más sofisticadas sobre su relación con la tecnología, caracterizadas por mayor conciencia de agencia personal, reconocimiento de la multidimensionalidad de los impactos tecnológicos, y capacidad de imaginar futuros alternativos.

Implicaciones para la formación profesional

La síntesis entre pensamiento complejo y futures thinking tiene implicaciones específicas para diferentes ámbitos profesionales en la era digital:

Educadores: Necesitan desarrollar competencias para diseñar experiencias de aprendizaje que integren tecnología sin perder la dimensión humanística. La formación docente debe incluir alfabetización algorítmica, ética digital, y metodologías de anticipación educativa. (Thornhill-Miller et al., 2023) (grezan, 2024)

Profesionales de la tecnología: Requieren comprensión sistémica de los impactos sociales de sus desarrollos tecnológicos. La formación técnica debe integrarse con humanidades digitales, ética aplicada, y estudios de futuro.

Líderes organizacionales: Enfrentan decisiones estratégicas en contextos de transformación digital acelerada. Necesitan competencias de prospectiva tecnológica, gestión de equipos híbridos humano-IA, y liderazgo adaptativos. (Grezan, 2024)

Ciudadanos digitales: Todos los miembros de la sociedad digital requieren competencias básicas de autonomía reflexiva, ética digital, y participación consciente en la configuración tecnológica de la sociedad.

Desafíos y limitaciones del enfoque integrador

La implementación del marco integrador enfrenta varios desafíos significativos. El primero es la resistencia institucional en sistemas educativos estructurados disciplinariamente, donde la integración requiere transformaciones organizacionales profundas. (Grezan, 2024) La investigación documenta que instituciones con mayor rigidez disciplinaria muestran menor adopción de pedagogías integradoras.

Un segundo desafío es la formación docente, ya que la implementación efectiva requiere educadores con competencias tanto en pensamiento complejo como en futures thinking, perfiles aún escasos en el sistema educativo. (Grezan, 2024) La evidencia sugiere que la formación docente tradicional no prepara adecuadamente para estas competencias integradoras. (Meirbekov, Maslova, & Gallyamova, 2022)

La evaluación constituye un tercer desafío crítico. Los instrumentos de evaluación tradicionales, diseñados para medir competencias disciplinarias específicas, resultan inadecuados para valorar pensamiento integrador. Se requiere desarrollo de nuevos instrumentos que capturen la multidimensionalidad y recursividad de estas competencias. (OECD, 2023)

Futuras direcciones de investigación

La agenda de investigación emergente incluye varias líneas prioritarias. Primera, estudios longitudinales que examinen el impacto a largo plazo de pedagogías integradoras en trayectorias profesionales y ciudadanas. Segunda, investigación intercultural sobre adaptación de marcos integrativos en diferentes contextos socioculturales y tecnológicos.

Tercera, desarrollo de instrumentos de evaluación que capturen efectivamente competencias integradoras, incluyendo métricas cualitativas y cuantitativas. Cuarta, análisis de impacto en empleabilidad y resolución de problemas reales en contextos profesionales diversos.

Conclusiones: hacia una síntesis humanizante de la era digital

La integración entre pensamiento complejo y pensamiento de futuro constituye más que una propuesta pedagógica; representa un paradigma epistemológico esencial para navegar consciente y propositivamente la era digital. (Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, s. f.) Esta síntesis trasciende tanto la tecnofobia como la adopción acrítica de innovaciones, ofreciendo un marco conceptual para la co-evolución constructiva entre desarrollo tecnológico y desarrollo humano.

Como respuesta al confort artificial que caracteriza nuestra relación contemporánea con la tecnología, este enfoque integrador promueve la autonomía reflexiva digital, preservando la agencia humana mientras aprovecha las potencialidades de la inteligencia artificial. (Grezan, 2025) Las competencias integradoras identificadas —pensamiento crítico-sistémico digital, creatividad computacionalmente aumentada, metacognición algorítmica, visión prospectiva tecnológicamente informada, ética digital anticipatoria, e inteligencia colaborativa híbrida— constituyen herramientas conceptuales y prácticas para esta navegación consciente.

La evidencia empírica acumulada demuestra que estudiantes y profesionales que desarrollan estas competencias integradoras muestran mejor desempeño en resolución de problemas complejos, mayor adaptabilidad tecnológica, y capacidad superior de innovación social. (Ramírez-Montoya, Portuguez-Castro & Mendoza-Urdiales, 2025) Más significativamente, desarrollan narrativas más sofisticadas sobre su relación con la tecnología, caracterizadas por mayor conciencia de agencia personal y capacidad de imaginar futuros alternativos.

El futuro de la educación y la formación profesional requiere, por tanto, la institucionalización de estos enfoques integrativos, superando la fragmentación disciplinaria tradicional para abrazar pedagogías que reflejen la complejidad e interconexión de los desafíos contemporáneos. (Grezan, 2025) Como señala Morin en su visión de la educación del futuro, debemos preparar ciudadanos capaces de “religar” conocimientos fragmentados, enfrentar incertidumbres, y construir comprensión en un mundo planetario y tecnológico. (Morin, 2001)

Esta síntesis entre pensamiento complejo y futures thinking no solo prepara para un futuro digital específico, sino que desarrolla las capacidades adaptativas necesarias para navegar futuros múltiples e inciertos. En última instancia, constituye una propuesta para mantener lo esencialmente humano —creatividad, comprensión, ética, y capacidad de construcción colectiva de significado— en el centro de la transformación digital, asegurando que la tecnología amplifique rather than substituya la inteligencia y sabiduría humanas.